Neue Lehr- und Lernräume der TH Köln werden bei den Iconic Design Awards prämiert

Das von der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften und der Fakultät für Architektur gemeinsam geplante und realisierte Projekt »Bildungswerkstatt« wurde im internationalen Architektur- und Designwettbewerb mit der Auszeichnung »Winner« prämiert.

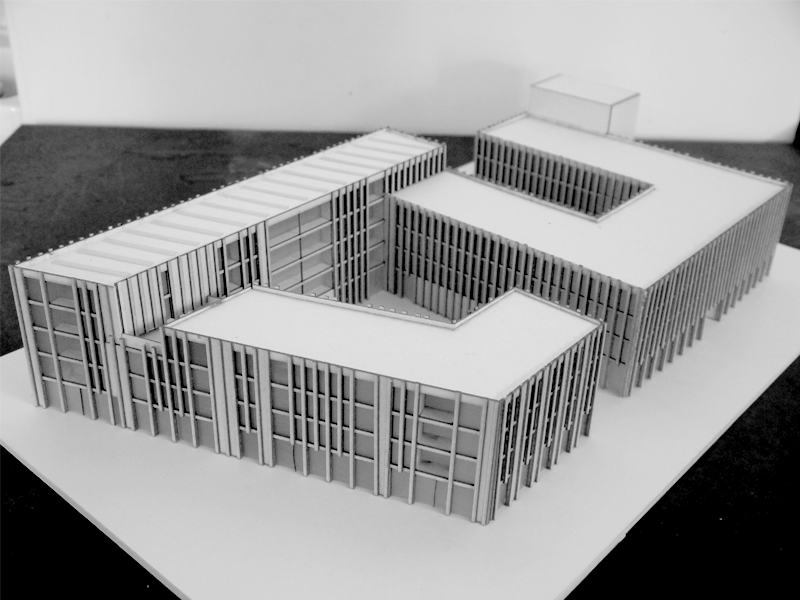

2015 wurden renovierungsbedürftige Seminarräume der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften zu einer neuen transparenten und offenen Lernumgebung umgestaltet, die den strukturierten Raum als variationsfähig begreift und die Entstehung von situativ hervorgebrachten, unerwarteten Szenerien befördert.

Im Rahmen des Lehrforschungsprojekt »Architektur trifft Didaktik« entwickelten Studierende mit den Lehrenden beider Disziplinen (Prof. Andrea Dung, Prof. Dr. Andrea Platte, Prof. Dr. Claus Stieve, Bernd Ullrich) gemeinsam Ideen für zukunftweisende Lernumgebungen. Die Ausstattung der Räume wurde eigens für die spezifischen Anforderungen der pädagogisch-didaktischen Konzeption von Lernwerkstätten entwickelt und im Eigenbau umgesetzt. Bausteinartige Elemente stellen das Mobiliar, vieldeutig und variabel, um Erwachsenen wie Kindern Deutungsmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheiten für unerwartete, neue phantasievolle Nutzungen anzubieten.

Die Iconic Awards sind ein neutraler internationaler Architektur- und Designwettbewerb. Prämiert werden visionäre Architektur, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt auf der elementaren Bedeutung des Zusammenspiels einzelner Gewerke, der ganzheitlichen und konsistenten Inszenierung von Produkten in der Baukunst.

http://www.iconic-architecture.com/iconic-awards-die-ganze-welt-der-architektur/preistraeger-2016.html

![DEU, München, BMW Welt, 04.10.2016. Verleihung der Iconic Awards 2016.]()

Das didaktische Konzept der Bildungswerkstatt

Mit der »Bildungswerkstatt« ist ein Ort an der TH Köln entstanden, an dem Didaktik für Bildungsprozesse mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen neu gestaltet und forschend erprobt werden kann. Mit den Räumen werden zugleich neue Maßstäbe in der Hochschuldidaktik gesetzt. Gesucht wird nach einer integrierten, inklusiven und experimentellen Didaktik, einem wissenschaftlichen und ästhetischen Forschungsraum, der heterogenen Zugängen begegnet. Dies erfordert offene Räume, mehrdeutig und vielgestaltig.

Raumszenen und Gebrauch

Räume sind nicht einfach Behälter, die durch Maße bestimmbar, entsprechend ihrer Funktion angeordnet und ausgestattet werden. Räume entstehen aus Szenen. Wir bewegen uns alltäglich in diesen Szenen und wir inszenieren Räume immer wieder aufs Neue. Dass sie uns so statisch erscheinen, liegt daran, dass sich unser Gebrauch der Räume und Dinge in ihnen institutionalisiert hat. Weil der herkömmliche Seminarraum an schulische Traditionen anknüpft, orientieren sich Lernende und Lehrende in ihm erwartungsgemäß. Der Flipchart, die Stühle, die Tische von Studierenden und Dozierenden, der Beamer an der Decke geben Richtungen und Interaktionsformen vor, in denen sich jede und jeder auf das soziale Geschehen einrichtet. Wir suchen uns unseren Platz in diesem Raum, je nach Rolle und Aufgabe. Räume sind Handlungsräume und die Dinge und räumlichen Gegebenheiten sind mit ihren Aufforderungscharakteren an diesem Handeln beteiligt.

Vieldeutigkeit als Konzept

Der Wunsch nach Vieldeutigkeit, möglichst wenig Festlegung und hoher Variierbarkeit setzte Prämissen: Die Idee ist, Raum zu »entmöblieren«, seine Funktionalität aufzubrechen, Irritationen zu ermöglichen. Möbel sollen »zurücktreten« und Raum geben für eine ständige Neuinszenierung und Neuinterpretation. Die Dinge haben nicht nur eine Funktion, regen zu Umdeutungen an. Die Räume selbst fordern dazu auf, immer wieder neu »in Szene« gesetzt zu werden, indem sie transparent sind, ineinander übergehen, Bereiche voneinander abtrennen und wieder öffnen lassen und Bewegungsfreiheit schaffen. Unterschiedliche Formen der Gestaltung von Lehrveranstaltungen, Werkstätten, Spielräumen, Ausstellungen, Rauminstallationen, Gastvorträgen und Diskussionsforen sind Beispiele für Inszenierungen des Raumkomplexes »Bildungswerkstatt«. Bei jeder Veranstaltung bilden sich andere soziale Raumgestalten des Lernens und Forschens. Dies ist der eigentliche Gewinn für die Zukunft – ein Bildungskonzept im Raum das Kreativität befördert und dazu anregt, gewohnte Dinge neu zu betrachten.

Performativer Raum

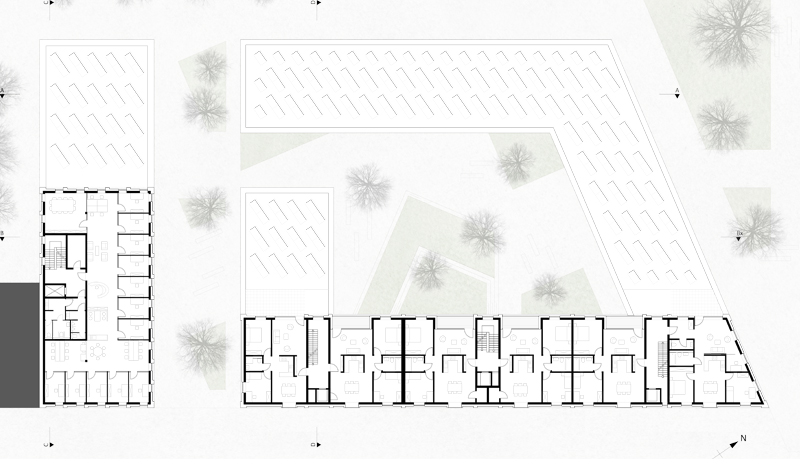

Der entstandene Raum ist zunächst – leer. Die Möbel bilden zu Beginn jeder Aktivität Bänke, Mauern oder Podeste am Rand einer großen Fläche. Jedes Seminar und jede andere Nutzung der Räume beginnt der Frage, »wie gestalten wir uns unseren Raum?« Wände und Decken wurden anthrazit gestrichen, der Boden mit einem hellen Belag versehen. Die Begrenzungen der Räume treten zurück und lassen die Mitte besonders hervortreten. Traversen erinnern an Theaterräume. Riggs und mit Lamellen versehene Wände ermöglichen, Dinge auf- und abzuhängen. Dadurch entstehen ästhetische Raumgestalten. Möbel sind Tisch, Stuhl, Regal – aus ihnen werden leicht gewohnte Seminarräume erstellt. Zugleich werden sie zu Kuben oder Podesten, um alle möglichen Raumlandschaften zu schaffen. Durchgängiges Material für das Mobiliar ist eine weiß lasierte Multiplexplatte, an deren Kanten das helle geschichtete Holz sichtbar bleibt.

Forschende und experimentelle Handlungsräume

Versteht man inklusive Didaktik über Barrierefreiheit hinaus als Anspruch auf Diskriminierungsbewusstsein, Hierarchiefreiheit, Diversität und uneingeschränkte Teilhabe, so lassen die Räume einen gemeinsamen Suchprozess zu. Der Gestaltung diversitätssensibler Lehre geben sie vor allem die Chance, dass der Raum Unterscheidungen aufbricht. Inklusive Didaktik wird durch den Raum unterstützt, weil er eine Variabilität von Bildungs-, Lern- und Lehrprozessen schafft. Die Räume sind damit auch politische Räume: »Öffentliche Bildung und Erziehung muss (und kann!) Komplexität und Vielfalt anerkennen und wertschätzen, kritisches und kreatives Denken, Verantwortlichkeit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit praktizieren und fördern. Sie hat die Chance, neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben.« Moss, P./Urban, M. (2010): Democracy and Experimentation: Two Fundamental Values for Education.

![bildungswerkstatt-architektur-trifft-didaktik_9783981833508]()

Mehr Information:

Publikation: Bildungswerkstatt – Architektur trifft Didaktik, Dung, Andrea; Platte, Andrea; Stieve, Claus; Ullrich, Bernd, 51/7 Verlag für Architektur und Gestaltung, Köln 2016, ISBN 978-3-9818335-0-8

zu beziehen über Amazon: https://www.amazon.de/Bildungswerkstatt-Architektur-trifft-Didaktik-Andrea/dp/3981833503/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1475062549&sr=8-2&keywords=Architektur+trifft+didaktik

Lena Piontek (4.v.r.), Leiterin des Internationalen Büros der Fakultät für Architektur mit den neuen internationalen Austauschstudierenden.

Lena Piontek (4.v.r.), Leiterin des Internationalen Büros der Fakultät für Architektur mit den neuen internationalen Austauschstudierenden.

r

r